画像提供:Ambit Networks

「友だちの家に遊びに行った子どもが夕方になっても、まだ帰ってこない」

「もうすぐ歯医者に連れて行く時間なのに、子どもが近所に自転車で出かけて、戻って来ない」

「でもまだスマホは持たせたくないし……」

そんな親の心配を解消するのに役立つのが、子ども用のスマートウォッチ「AmbyGear」(アンビーギア)だ。

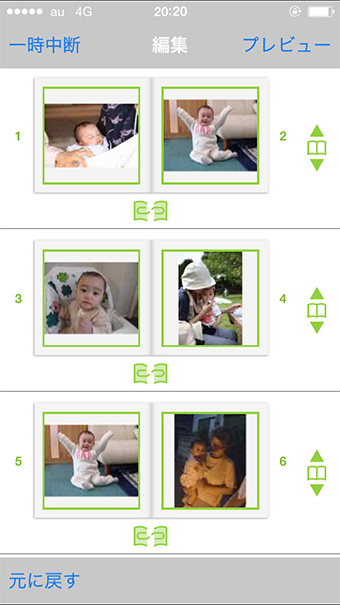

ポップなカラーで子どもの元気をサポート

見かけは、大人向けのスマートウォッチと似た、ごくシンプルなデザイン。ベルトは赤や青などカラフルな色が選べる。スマートフォンのようなタッチパネルではなく、カラースクリーンに、親が送ったメッセージが文字で表示される。

画像提供:Ambit Networks

たとえば、親がスマホ上のアプリから「そろそろおうちに帰って来られる?」というメッセージを送ると、子どもの腕に着けたAmbyGearがブルブルと振動し、親からのメッセージ受信を知らせる。子どもは画面上でメッセージを読み、「OK」のボタンを押して親に簡単な返信を送ることができる仕組みだ。

AmbyGear を開発したAmbit Networks のCEO、パトリック・マグラー氏は、12歳の娘と10歳の息子の父親でもある。息子が6歳だったときに、自転車で出掛けて長時間帰って来なかったため、心配して近所を2時間以上探し回ったという。

「幼い子どもにスマホを持たせたらゲーム漬けになったり、ネットにアクセスできてしまうので、親としてはスマホは持たせたくない。でも、GPS機能で、遊びに夢中になっている子どもがどこにいるのか、場所は把握しておきたい」

そんな悩みを解消しようと製品化したのが、このAmbyGearだ。

最初は、BluetoothとWi-Fiが届く範囲の距離での機能をと考えていた。だが、さまざまな親子にプロトタイプ製品を使用してもらうと、だいたい7歳ぐらいになると、子どもは自転車でかなり遠くの友人の家に遊びに行くなど、行動範囲が思ったより広いことが分かった。

そこで、携帯電話網の機能が内蔵されたタイプを製作し、子どもがどこにいても、親がメッセージを送れるようにした。携帯機能が内蔵されたこのタイプの価格は149ドルで、今年末に発売開始する予定だ。このデバイスを使うには、AmbyGear 専用のデータプランを米携帯通信会社のVerizonで、月10ドルで購入する必要がある。親が使うスマホ自体の通信会社は、どの会社でもまったく問題ない。AmbyGearには通話機能は付いていないので、親が子に直接電話をかけたり、子どもから誰かに電話をかけることはできないが、テキストメッセージは自由にやりとりできる。

また、携帯機能を内蔵せず、BluetoothとWi-Fi(直接接続およびホットスポットからインターネット経由の両方をサポート)だけで親のスマホとつながるタイプの商品は129ドルで、2016年1月頃に発売予定。携帯が内蔵されていないタイプの場合は、Wi-Fiホットスポットの位置にもよるが、通常、フットボールスタジアム4つ分の距離をカバーできるとのこと。5~6歳ぐらいまでの子どもなら、このタイプで大丈夫そうだ。

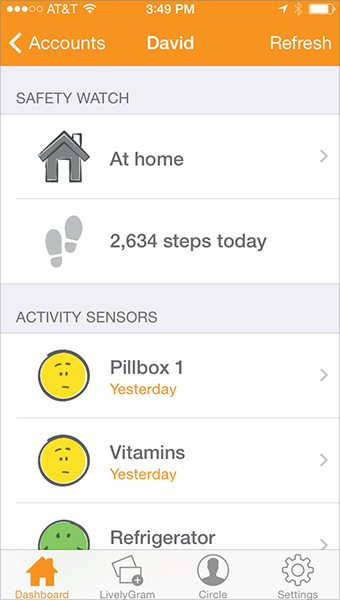

携帯内蔵タイプもそうでないタイプも、基本的に機能は同じ。どちらにもGPSが内蔵されているので、親は子どものいる場所を把握できるほか、「交通量の多いこの大通りには近づいてほしくない」「あの川の側に行かせたくない」などの「仮想フェンス」をスマホアプリ上の地図に指で描けば、子どもが仮想フェンスの外に出ようとすると、「戻って」などの警告アラートが自動的にAmbyGear に送られる。同時に親にも「越境警告」を知らせる仕組みだ。もし、子どもが腕からAmbyGear をはずしてしまった場合や、万が一、誰かにはずされてしまった場合は、アプリ経由ですぐ親にアラートが届く。

子どもが親とはぐれて迷子になってしまった場合は、「迎えに来て!」などのメッセージを、子どもが親に向けて発信できる。子どもは文字を入力する必要はなく、既存の選択肢の中から「迎えに来て!」のメッセージボタン選んで押すだけ。子どものデバイスの画面には緊急時の親の電話番号も表示されるので、親と連絡がつかない場合は、周りの大人にそれを見せて、助けを求めることもできる。

トラッカーと宝探しゲームで深刻な子どもの運動不足を解消

また、AmbyGear の内部には、フィットネストラッカーが内蔵されており、振動をとらえるセンサーの働きにより、子どもがどれだけ活発に外遊びの活動をしたかが記録されていく。

「アメリカでは25%の子どもが太り気味というデータもあるぐらい、子どもの肥満が深刻なので、たとえば、ビデオゲーム漬けであまり外遊びをしない子には、『5時間外で遊んだら、10ドルのご褒美を与える』などの報酬システムを親が導入し、このデバイスでポイント計算もできます」とマグラー氏。朝寝坊や遅刻をしがちな子どもの場合は、朝のアラームとともに、学校に行く時間、サッカーの練習に行く時間など、画面上にその日の子どものスケジュールが日替わりメニュー表示される。スケジュールを守れたら、ご褒美を与えることも可能だ。

画像提供:Ambit Networks

さらに、子どもがもっと積極的に外遊びをするための仕掛けとして、「宝探し」ゲームも入れた。世界中200万カ所で展開されている「GeoCaching」という宝探しゲームコミュニティーがそれだ。AmbyGearを使い、GeoCachingのメニューを選ぶと、自動的にこのコミュニティーにログインでき、自分がいる現在位置の近くに隠された「宝」がどの方向、どの程度の距離にあるのかをデバイスが自動的に表示する。子どもが画面に表示された矢印の方向に向かって歩くと、最後には木の下などの隠されている箱に入った「宝」を見つけられる、というものだ。ちなみに、宝はボランティアにより世界各地に隠されており、ちょっと見つけにくい場所にうまく隠されていることが多いので、見つけるのはかなりの運動になることは確かだ。

「長時間身に着けさせる」ためのアプリとハードの工夫

子どもが長時間腕に着けていることが前提の製品なので、子ども自身が着ける楽しさを味わえないと長続きしないことは、マグラー氏も重々承知だ。そこで、「たまごっち」のようなゲームを入れて、デバイス内でキャラクターを育てたり、そのキャラクターに食べ物を食べさせたりできる機能を、現在開発中だという。マグラー氏いわく、「家の手伝いをしたり、学校に遅刻しなかったことで、子どもがポイントを稼ぎ、その貯めたポイントで、育てているキャラクターに帽子やおもちゃを買えるシステムを構築中」とのこと。

屋外で長時間使うため、気になるのがバッテリーの寿命だが、7日間はチャージしないでも持つ、とのこと。

「バッテリーの持ちをよくするために、電池をたくさん消費するタッチパネルは使わず、電子ペーパーと呼ばれる省エネパネルを使った。子どもにとってはボタンを押す方が、タッチパネルを指で操作するより簡単だという実験結果もあり、あえてボタンを押して操作するように改良した」とマグラー氏。

世界的な半導体開発・製造メーカーであるテキサス・インスツルメントほかでプロダクトマネージャーを務めてきたマグラー氏は、携帯電話メーカーとも仕事をしてきた経験が数多くあり、モジュールやインターフェイスにも詳しい。米国でも小規模の生産拠点を持つ予定だが、韓国など、アジアを生産の拠点にしていくという。

「子どもの安全を守る」のを助ける機能とともに、子どものフィットネス、睡眠などのデータも集められるこのデバイス。デベロッパーや子どもたちにもSDKを公開するので、将来はユーザーである子どもが自ら好きなゲームを作ったり、子ども向けの教育産業やゲーム業界とのコラボも展開できそうだ。

AmbyGear Intro Video from AmbyGear on Vimeo.