電子ペーパーのスタンダード

Image may be NSFW.

Clik here to view.

E Inkを使った代表的なデバイス、電子書籍端末のKindle

E Ink(イーインク)と聞いて、「あ、電子ペーパーのことか」と反応された方。「正解」と言いたいところだが、E Inkとは正確にはアメリカの会社の名前であり、その会社が開発した超薄型ディスプレイの表示技術のことなのだ。とはいえ、もはや、「E Ink=電子ペーパー」という等式は世界的に定着。それほどに、Kindleなどの電子書籍端末をはじめとした世界中の電子ペーパーには、このE Ink技術が採用されているのだ。

そのKindleや、楽天が扱うKobo、ソニーのReaderなどの電子書籍端末で、紙に極めて近いE Inkの表示品質を実際に目にした人も多いのではないだろうか。モノクロ表示だが、そのコントラストは強く、精細で、まるで紙の印刷物そのもののように見える。しかも、液晶表示のようにバックライトは必要とせず、自然の光で見るところも紙の印刷物と同じだから、何よりも目が疲れない。また、電力は表示を切り替えるときにだけ使われ、いったん表示されてしまえば電力は一切必要としないから、すこぶる省電力なテクノロジーなのである。

SurfaceがE Inkディスプレイ搭載か!?

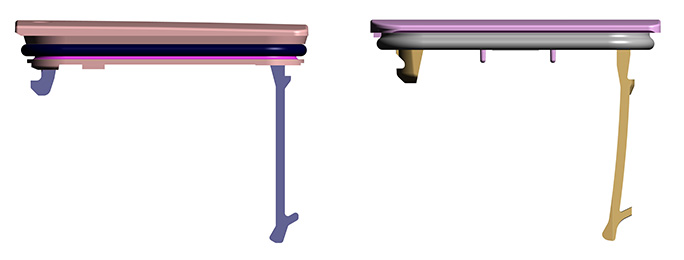

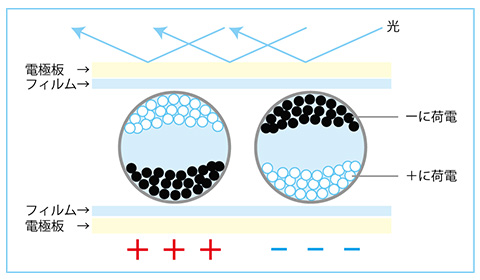

では、その仕組みはいったいどうなっているのだろう。E Inkの表示技術は「電子泳動方式」というもの。下の図のように、ものすごく小さな黒色と白色の粒子がオイルと一緒にマイクロカプセルに収められている。その何百万という数のマイクロカプセルを、フィルムと電極板とが上下からサンドイッチのようにはさむ。マイクロカプセルの中の黒色粒子はマイナスに、白色粒子はプラスにあらかじめ帯電させられているので、電極板に電圧を加えて電界をつくれば、プラスの場所にはマイナスに帯電した黒色粒子が集まり、マイナスの場所にはプラスに帯電した白色粒子が集まるというわけだ。そうやって、望みの位置のマイクロカプセルの黒と白の粒子の向きをコントロールしている。少々込み入った話で分かりづらいので、E Ink社がYouTubeに説明用の動画もぜひご覧いただきたい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「電子泳動方式」の仕組み

さて、このE Ink、電子書籍端末ばかりではなく、すでに多くの製品に使われている。腕時計から、さまざま機器の表示部、スマートフォン、商店の価格などのディスプレイ。なかでも最近話題になっているのは、Microsoft Surfaceタブレットに近々、E Ink製ディスプレイ搭載キーボードがつくかもしれないということ。これはMicrosoft Researchが開発中のもので、DisplayCoverと呼ばれる試作品を紹介している動画があるのだ。これを見ると、キーボードの上部に横長のE Inkのディスプレイがあり、そこにさまざまなボタンやミニキーボードがアプリケーションに応じて描かれ、実際にオプションキーボードやタッチセンサーとして機能しているのだ。実に便利そうではある。

E Inkは、まだ完全なカラー化はできていないが、実現も間近といわれている。ディスプレイ自体は薄く、折り曲げることもできるので、やがてE Inkがすべての紙の代わりをする時代がやって来るのかもしれない。

関連記事リンク(外部サイト)

iPhone 6の背面がサブスクリーンに!? 電子ペーパーを採用した革新的なiPhoneケースが登場

山村の人々に学生が聞き書きした記録が電子書籍『ブックパス』で無料配信。今年は被災地の漁村での聞き書きの旅を実施

紙のようにめくって使えるディスプレイ